Вскопать по весне грядку, обрезать деревья, колоть дрова… Художник не скрывает, что все это нравится ему гораздо больше, чем писать картины. И все равно каждое утро, в дождь и в солнце, в будни и выходные, он неизменно отправляется в свою мастерскую. Из ее окон видны только крыши и небо. Там, на чердаке старого дома, ничто не отвлекает его от работы, которую Марчук называет утомительной, скучной и неинтересной для столь подвижного человека, как он. Сколько километров тончайших нитей пришлось ему провести на холсте и бумаге, чтобы сплести две тысячи картин! Эти полотна везде: на стенах, на столе, на полу, а ему все мало. На них он готов спать, ими может запросто укрываться.

Я не знаю, откуда у него даже не крестьянское, а какое-то нечеловеческое терпение. Слава Богу, он все-таки дождался часа, когда изобретенный им “плентанизм” (от украинского “пльонтати – плести) советская власть и критики в штатском перестали приравнивать к национализму.

Первую выставку ему разрешили провести в 43 года. Членом Союза художников он стал в 52, в 66 купил первый в жизни костюм (для торжества в связи с присвоением звания “Народный художник Украины”), тогда же впервые сел за руль собственного автомобиля.

…Когда художник, наконец, разогнул усталую спину и оторвался от работы, он увидел, что роскошные казацкие усы побелели, жизнь прошла. Его аскетичная биография не потрясет будущие поколения богемными загулами и бурными романами с пригожими музами, хотя отсутствие реальных страстей с лихвой компенсируют слухи. О том, что именно с Марчука Оксана Забужко писала героя своих “Польових дослiджень українського сексу”, о композиторе Мирославе Скорике, якобы предлагавшем Ивану свою бывшую жену… “Я недолюбленный”, – горько признается 69-летний художник.

Он возвращается домой к восьми. Ставит на плиту кастрюльку с картошкой и включает телевизор, чтобы заглушить тишину. В этих стенах не звучат женский смех, детский плач, не слышно даже мурлыканья кошки. Нет, Иван Степанович не выбирал одиночество – это, скорее, данность, его карма, крест. Иначе мы вряд ли говорили бы сегодня об украинском гении Марчуке… Дай Бог, чтобы этому скитальцу хватило терпения, сил и здоровья дождаться самой малости – любви и простого человеческого счастья.

“Хотя мы жили в страшной бедности – даже карандаша у меня не было, – я рос в раю”

– Иван Степанович, я считаю себя счастливым человеком: у меня есть пять ваших картин, которые украшают мою жизнь. Скажите, что такое талант и как рождается гений?

– О других говорить не берусь, судить могу лишь по себе – если, конечно, наделен каким-то талантом… Ну а уж как он возник и что это такое?..

Родился я в очень бедной семье на Тернопольщине в селе Москаливка. У родителей нас, детей, было четверо: три сестры да я. Еще двоих, брата и сестру, не помню – тогда дети часто рождались и часто умирали. Должен сказать, что, хотя жили мы в страшной бедности, рос я в настоящем раю.

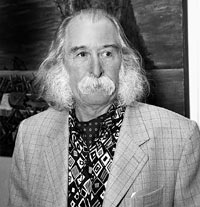

Иван Марчук. Фото Александра Лазаренко |

Вся хата утопала в цветах, они буквально плелись по стенам. Девчата занимались цветоводством, вокруг росли вишни, и все это так буяло! Ну а кто в детстве не любит рисовать, играть красками? Правда, не только красок – даже карандаша у меня не было.

– А рисовать хотелось?

– Очень. Как все дети, с утра я бежал на улицу, а там все такое разноцветное. Вокруг: в капусте, в конопле, в бараболе – где угодно цвели цветы. Что я делал? Рисовал их соком. Уже став студентом, я узнал, что такую технологию применял когда-то Рабиндранат Тагор. Одним цветком по бумаге мазнешь – он дает желтый цвет, другим – синий, третьим – красный… Натуральный краситель: срываешь, сжимаешь…

Украдкой я доставал из сундучка кусочки бумаги… Отец работал на разных интеллектуальных, так сказать, должностях – сборщиком налогов, секретарем, землемером, крамаром – вот и держал про запас. Писал он фантастически красивым почерком, а я пробовал рисовать.

– И что рисовали?

– Цветами цветы. Занятие вроде не для мальчишки, но на большее меня не хватало. Шло время, я так игрался, а потом пришел на новогоднюю елку и получил подарок – ма-а-аленький альбомчик. Боже, для сельского ребенка это такая была радость!

Понимаете, откуда-то сверху Бозя мне подсказал: “Ты должен заниматься именно этим. Бери карандашик или ручку и порть свой альбом”. И я начал его портить – срисовывать из читанки писателей. Помню лысого Некрасова – я в профиль его нарисовал, других классиков… Боже, как я радовался, что выходило похоже, думал, это венец творчества. Тогда и я сказал: “Все, гусей и коров пасти больше не буду, и землю обрабатывать тоже – это уже не мое”. А я ж страшно упрямый – вот и хотел быть кем-то, чем-то (еще в школе рвался в лидеры, забиякой был невероятным. Сколько меня мама за все била!.. И правильно делала). И если уж перст Господень указал мне на то, что я должен взять в руки кисть, – все, жизнь на этом закончилась. Это, очевидно, и был талант. Я уже не спал, не ел – рисовал, где только можно было, и думал, как это продолжить.

Ну а дальше талант надо развивать, то есть учиться. Во Львове находилось училище прикладного искусства – поехал туда… Это было тяжелое время, 50-й год. С первого раза я в училище не поступил. Почему? Потому что не знал, что нарисовать обыкновенный стакан намного тяжелее, чем портрет Шевченко скопировать. Мне этого никто не подсказал, потому что в селе художников не было.

На второй год я, слава Богу, поступил. Сестра поехала во Львов на работу – специально, чтобы как-то меня поддержать, подкормить. Она всю жизнь проработала на кирпичном заводе, и пять лет, что я во Львове учился, жил у нее. Ну а потом армия, институт… Забегая вперед, скажу: оканчивал я его уже в 60-е годы, когда профессора очень усердно вытравливали из меня передвижника Шишкина.

– А он-то при чем?

– Пять лет в училище прошли для меня под знаком Шишкина – это был мой самый любимый художник.

– Вы что, мишек в лесу рисовали?

– Ой, как идем с хлопцами в лес на этюды, они меня всегда проклинают. А все потому, что никак я не мог найти лучший мотив.

Тащился с тяжеленными этюдниками километр, второй… “Иван, – слышу, – все уже устали”, а я им: “Хлопцы, за поворотом будет интереснее”. Дошли, я опять носом кручу: “За тем поворотом еще лучше – давайте пойдем туда”. Вымотаю их, ну как тот, что поляков по лесу водил…

– Сусанин?

– Вот-вот. И так, пока они не упадут: “Ну тебя! Иди куда хочешь, а мы здесь писать будем, чтобы хоть с чем-то вернуться”. Ну а я что? Иду искать дальше.

– И что находили?

– Самый плохой мотив. Хотелось найти что-то такое невероятное, а его, может, и в природе не существует. Сейчас думаю: “Как глупо, что столько топтал землю, переступал шедевры и шел искать неизвестно что, потому что за горизонтом снова горизонт”. Если сегодня меня куда-нибудь с закрытыми глазами вывезут и скажут: “Иван, на тебе краски – крутись”, я шагу никуда не ступлю, но 10-20 пейзажей нарисую.

– Разных?

– Да! Вот они, передо мной, идти далеко не надо. Земля же настолько прекрасна, хоть вот бери ее и ешь. Видимо, надо было целую жизнь прожить, чтобы увидеть красоту буквально перед носом: вот она, перед тобой, только сумей с ней что-нибудь сделать.

Сейчас тысячи людей смотрят на природу моими глазами. Приходят на выставку и говорят: “Мамцю рiдна! Що вiн намалював? В ту ж сторону нiхто навiть i не дивився”. А на картину все смотрят. Люди проходят мимо того пригорка тысячу раз и не замечают его, а когда я этот горбик нарисовал, опоэтизировал, чешут затылки: “Ну елки-палки! Возле моей хаты почти такой же, а я на него ноль внимания”. Красота – она на каждом шагу, главное – уметь ее увидеть.

Вот почему я в Украине живу, а не по миру шатаюсь? Я ведь везде бывал, а лучшей земли, которую так же хотелось бы рисовать, нигде нет. Хотя… Еще, может, я бы в песках хорошо жил, мне почему-то очень нравятся дюны – это моя стихия. Там нет зелени, и на моих пейзажах ее почти нет, потому что я рисую зиму, весну и осень, а если уж что-то летнее, то непременно ночью.

– Но вы же и хаты изображать любите…

– Люблю, но не потому, что я архаичный художник… Хатка – это предмет. Понимаете, трава, рожь, деревья – все они имеют свою конструкцию, мерцающую, помятую такую, ветки гнутся. Когда делаешь что-то мелкое, для контраста нужен квадрат стены, а если еще свет на нее бросить…

-…да еще лунный…

– Лунный или солнечный – она же оживает, смеется!

“Если бы я был многоруким богом Шивой, сделал бы больше”

– Я уже вам говорил, что когда включаю у себя в комнате свет, ваши картины оживают, загораются. В чем секрет вашей техники и почему больше никто в мире не может ей овладеть?

– Вы знаете, по окончании института я сказал: “Я есмь” – и решил, что буду делать совсем не то, чему 11 студенческих лет учили. Я усвоил азы, всю эту азбуку малярства, анатомию, рисовал портреты, даже тела обнаженные, но постоянно меня мучила мысль, что это не мое, мне надо другое. Как говорится, “хай буде гiрше, аби iнше”. Тут уже высшая категория таланта: ты призван создать свой собственный мир. Никто ведь не может повторить Катерину Билокур, правда? И пусть даже не старается! Так же никто не может повторить многих великих западных художников. И зачем подделываться под кого-то? Под Ван Гога, например, работали многие, но лучше его никто сделать не может, потому что он – первооткрыватель.

– Хотя копиисты Ван Гога есть блестящие…

– Не только копиисты – ему пытались подражать даже творцы. Я, кстати, тоже в студенческие годы находился под его влиянием, писал этюды такими же круглыми мазочками…

– Получалось?

“Повіяв вітер весняний”, 2003 г. |

– Получалось, но это был и не Ван Гог, и не я, это было школярство.

В 65-м году я сказал: “Я есмь” – и обратил свой взор на окружающий меня мир, на природу. Конечно, пейзажи я рисовал и в студенческие годы, и после, но меня это как-то не интересовало, а тут начал вдруг заинтересованно смотреть зимой, осенью и весной на голые деревья. Какая красота! Это же как раздетая модель. У каждого дерева своя анатомия, свой узор. Природа, как девчата, снует, плетет, вывязывает кружевные покрывала, а я это вижу на фоне неба.

Думаю: ну как это на холсте передать, как? Казалось бы, веником мазни – и будет миллион веток, но это же не то – неоригинально, как все. И начал я тогда вспоминать, выдумывать… Я же знаю, как нитки снуются, всю жизнь в них. Отец был ткачом, полотно делал, ця ляда стукала день i нiч, день i нiч… Как тяжко зарабатывалась та копейка! Отец спал, насколько я помню, час-два, а то все работал, чтобы сбить аршин полотна – 75 сантиметров, кажется (тогда на аршины мерили).

Я знаю этот процесс от и до: как коноплю посеять, как из нее сделать нитку, – и так, аж пока не возьмешь в руки сорочку… Все это я в детстве прошел. “А что же, – думаю, – я теперь сплету, будучи художником с двумя дипломами?”.

Если бы я не состоялся, не нашел себя, не знаю, что бы тогда делал. Я ж к технике абсолютно нiякий… К сельскому хозяйству? Только не в колхозе! Разве что на приусадебной делянке в земле ковыряться… Слушал бы, как пчелы гудят, как мухи да шмели летают. Летом такая красота – душно, жарко, приятно, растут лопухи, а ты упал себе на травку холодную полежать… Сельская идиллия страшно меня привлекала, я всю жизнь мечтал про хатину, но жизнь закрутила…

Пейзажи я начал делать в году 72-м, а до того у меня был “Голос моей души”. Когда это все полилось, львовяне сказали: “Что там Марчук вытворяет? С ума в Киеве, что ли, сошел?”… Но я хотел утвердить что-то такое, чего еще не было ни у кого. Я уже не думал, хорошо это или плохо, – лишь бы свое.

Я был захвачен этой идеей – постоянно что-то открывать, открывать. В 72-м году веточки сбили меня с панталыку, я начал сновать туда-сюда линиями, а параллельно шел “Голос моей души”. Это как большой ствол дерева, который постепенно обрастает веточками. Первая – “Пейзаж”, потом ствол подрос – и пейзажей мне стало мало. В 73-м году я начал новый маршрут – “Цветение”. Вспомнил свое детство, рай этот: капусту, коноплю, садок вишневий коло хати. И пошли цветы: реальные, нереальные, сюрреалистические… Розмаїття…

Цикл “Цветение” длился несколько лет, а дерево продолжало расти, и “Голос моей души” я не забывал. Поехал как-то в село, сижу собi на загатi и думаю: “Ну чего я еще не делал?”. Вдруг что-то стукнуло в голову: “Цветные прелюдии”. Так увлекся, Боже! Рисовал абсолютно раскованно, импровизация была фантастическая, рука за ней не поспевала…

– А вы понимали, что рука делает, или нет?

– Нет, все было чисто интуитивно, подсознательно… По 79-й год ни одна картина у меня не была названа, и я не исходил из названия. Какое-то сумасшествие шло, меня распирало, рука сама по себе ходила. Если бы я был многоруким богом Шивой, успел бы значительно больше: у меня было бы 10-20 рук, и каждая что-то бы делала. Когда меня прорвало, я почувствовал, что это такое – свобода творчества.

“Во мне сейчас девять Марчуков”

– Ну да – по заказу Коммунистической партии, небось, ничего не писали…

– Почти нет. Правда, когда в институте учился, надо было халтурить. Я уже ушел от сестры на квартиру, – сколько можно было из нее тянуть? – и деньги были нужны позарез. Подвизался в разных клубах, на фабриках, писал эти дурацкие лозунги, объявления, работал в кинотеатре “Львов”, самом большом, широкоформатном…

– Эта поденщина не сделала вас как художника хуже?

– Нет, потому что я был студентом и себя еще не нашел. Чувствовал, что во мне что-то бурлит, но нужно было жить, учиться… К счастью, как сказал мой славный коллега Медвидь, я был очень оперативным.

– Вы задумывались когда-нибудь, сколько Марчуков в вас существует?

– Сейчас их во мне девять. Девять периодов, девять разных направлений… Понимаете, дерево растет и все новые веточки выбрасывает. Не знаю, до каких пор это будет продолжаться, но если дерево будет подниматься вверх, какие-то веточки еще вырастут. Пока последний маршрут “Виходить мрiя з берегiв” – по счету девятый. Когда я сделал выставку…

-…люди изумились: “Неужели это Марчук?”. Я сам был в недоумении…

– После каждого нового показа все говорили: “Чьи это работы? Марчука? Как? Он же совсем другой!”. Я отвечал: “А сегодня такой”.

У меня был большой раздел полуживописи, полуграфики – я его в Нью-Йорке начал – “Новые экспрессии”. Это фейерверк техники, фейерверк штриха. В документальном фильме “Голос моей души” я открыл секрет, как это делаю, но никто не поверил, что рука у меня может выполнять 120 движений в секунду. Думали, что это пленку ускоренно прокрутили – как в старых лентах, где Чаплин смешно ходит… А у меня все было натурально. Я в кино это показал, потому что знаю: все равно никто повторить не сможет.

В 2001 году в Штатах у меня была большая выставка. Американцы очень любят всякие фокусы – вот я и решил им продемонстрировать, как делаю эти “новые экспрессии”. Сперва попросил переодеть меня в рабочую одежду, потому что был при параде. На меня напялили здоровенный комбинезон, ну прямо как у Робинзона Крузо – какой нашли. Я заготовил лист бумаги, взял краску и кисть, встал на колени (это на полу делается). Народу было полно, все сидели у меня буквально над головой и смотрели. Через две минуты под бурные аплодисменты я вручил свой автопортрет, где была 1001 деталь, директору галереи, владельцу этого центра.

– Иван Степанович, следующий мой вопрос, может, не совсем приятный, но я очень хочу, чтобы вы ответили на него откровенно. Выдающийся украинский музыкант, чье имя известно всему миру, сказал мне однажды: “Ты знаешь, Украина – Богом проклятая страна. Здесь рождается на квадратный километр намного больше талантливых детей, чем в любых других краях, она вся пронизана талантами, но настолько их не любит, настолько не ценит, что эти люди бегут отсюда, слыша вслед только обидные упреки. Вы говорили, что вас травили, обвиняли во всех смертных грехах, называли националистом, не давали выставляться. Первую вашу выставку провели в Киеве с помощью Дмитра Павличко и Павла Загребельного только в 80-м году. Госпремию Украины вы, может, заслужили раньше других, а получили только в 97-м году, народным художником стали вообще недавно. Впрочем, зачем вам регалии, зачем звания, когда уже есть мировое имя? Как, по-вашему, Украина действительно так не любит своих талантливых детей или это преувеличение?

– (Горько). Помня еще хрущевский квадратно-гнездовой метод, я всегда говорил, что на квадратный метр больше всего талантов рождается именно здесь. Ни в одной стране подобного нет, но так уж сложилась жизнь… Не знаю, кого винить: советскую власть или нас самих…

– Может, в первую очередь нас самих?

– Так получается, что талантов у нас куда больше, чем страна может востребовать. Она очень мало в них заинтересована, потому что до этого не доросла. Она выдает продукцию…

-…а пользоваться ею не научилась?

– Это как кошка, которая рождает котят, а потом их съедает. Есть такие кошки, сам в детстве видел. Так же и Украина. Рождая таланты, она абсолютно о них не заботится, они попросту ей не нужны. Прожив 12 лет за границей, я это все хорошо осознал. Я понял, почему там музыканты живут – Крыса, Сук, Слободяник. Они же тут задыхались, не имели аудитории. У них потребность была во Вселенной, а здесь диапазон не тот. И так каждый деятель искусства…

Хорошо, музыка интернациональна, доступна всем. Классику слушают на любом континенте, лишь бы хорошо играл. Хуже всего талантам слова, потому что, если поэт или писатель уезжает в чужую страну…

-…там он никому не нужен…

– Он должен эту страну “проглотить” – выучить язык, вжиться. Десятки лет должны иногда пройти, чтобы эта страна дала ему какой-нибудь сюжет. Или он будет писать для кучки эмигрантов – какой уж тут расцвет таланта! Поэтому, насколько я замечаю, больше всего уезжают музыканты, спортсмены и художники, потому что язык их дела доступен всем.

Почему едут? Каждый хочет испытать свое счастье, мечтает, чтобы кто-нибудь им заинтересовался. Спортсменов берут сразу – на них можно заработать мгновенно. Оксана Баюл на льду покрутится – и ее менеджерам уже текут миллионы. И ей что-то перепадает. Музыкантам, таким, как Крыса, труднее, но они поехали туда, собрав много очков на международных сценах, уже став лауреатами, известными. И то начинали потихоньку-полегоньку с той же диаспоры, а потом уже выходили на более широкую арену. Теперь они известные люди, нормально живут.

И все равно у каждого митця есть что-то такое, что он хочет дать своему народу, и только ему – я по себе это знаю. Другой народ, чужая страна, Америка, например, обеспечит тебя деньгами, подарит спокойную жизнь, никто там тебя не обидит… Но она не даст того, чего мы хотим… Наши творцы привыкли не так к деньгам, как к доброму слову. Сейчас люди уже хорошо адаптированы к современной ситуации, все вокруг им доступно, но все-таки как приятно, когда похвалят на родине.

“Смотрю в окно и думаю: “Сейчас выскочу – и все. и нет меня”

– Скажите, а вам было больно, когда травили, или вы не обращали на это внимания?

– Дмитрий Ильич, мне было так больно, что с 75-го года только и мечтал, как из этой тюрьмы сбежать. Я понял, что тут погибну…

– Повеситься от тоски не хотелось?

– Было, все было! Только не вешаться собирался, а с пятого этажа выброситься. Когда я попал в руки… Словом, в обработку…

– Какую обработку?

– Ну, прийшли до хати, забрали…

– Кто пришел?

– Они…

– А почему забрали?

– Для профилактики.

– И что говорили таинственные “они”?

– Такое, что стало страшно. Смотрел, помню, в окно и думал: “Сейчас выскочу – и все! И нет меня”.

– Вы что, самиздат распространяли или против советской власти коллег агитировали?

– Ничем я не занимался. Вот и накликал подозрения: что это за человек такой – тайно живет…

-…не Ленина рисует…

-…что-то делает не такое, как все (а работы мои были запеленгованы очень быстро), никуда не идет, не просит. Из Львова приехал, исключительно по-украински говорит…

– Да, явно националист, бандеровец!

– Ну конечно! 100 ярлыков сразу пришили. А я еще с Иваном Дзюбой знаком оказался, с Евгеном Светличным.

– Ну это вообще!

– Ого-го! Целый шлейф потянулся.

…В 68-м на меня вывели Виталия Шелеста.

– Сына первого секретаря ЦК КПУ? Образованный был человек!

– Это была для меня большая опора. Виталий дал мне заказ на оформление Института теоретической физики, и с 69-го по 71-й год я был у него как у Бога за пазухой.

– Потом, в 72-м году, его отца сняли…

-…и меня взяли в обработку. Это было ужасно, лет 16-17 я жил в постоянном страхе. Надо было работать, а я не мог – депрессии были жуткие. Я просто не знал, живу или нет.

– В рюмку заглядывать не пытались?

– Нет, вот этого не было.

– Художник Иван Марчук, чьи полотна стоят сейчас во всем мире десятки тысяч долларов, жил сперва в коммуналке, да?

– Да, на Стрелецкой. Потом получил квартиру на Никольской Борщаговке…

-…где кухня, если не ошибаюсь, четыре метра была. Тем не менее вы сидели на этой кухне днями и ночами и рисовали до самозабвения. Скажите, вы любили тогда страну, которая с вами так поступала?

– Я безумно любил Украину и ненавидел режим, государство, в котором жил. Во мне шла постоянная внутренняя борьба: что делать, как вырваться, убежать, чтобы сберечь себя и свое искусство? Я рисовал маленькие картины на бумаге (у меня был интересный период – классический “Голос моей души”) и отдавал вывозить их актерам, богеме. “Кто знает, – думал, – выживу или нет? Так пусть хоть картинки эти останутся”. Я так их и называл – картинками, я хотел, чтобы они отправились в мир. Так родители отпускают своих детей на поиски лучшей жизни… Я ведь не знал, как судьба сложится. Начал думать, как же отсюда выехать. Какие тогда были варианты? Знакомая Инна, еврейка, звала: “Иванко, давай я тебя вывезу”. Но я все колебался: “Сегодня они меня не трогают – и я уже не хочу. Завтра опять берутся – хочу!”. Такая вот шла борьба постоянно, столько лет…

Еще можно было заключить фиктивный брак со студенткой-иностранкой. Так Антон Соломуха уехал. Я ту девушку знал и, когда она ко мне пришла, сделал ей предложение… “Ну все, – думал, – наконец она меня вывезет”. Нет, оказалось, что Соломуха меня опередил: женился, уехал с нею в Париж, там развелся – и все. Такие вот фокусы были тогда в ходу.

– Как же вы убежали?

– А я не убежал. Мучился так полтора десятка лет, изводил себя страшно, пока… Кто-то сказал мне: “Иван, не насилуй свою долю”, и я решил: все, поеду, когда будет можно. Когда пришел Горбачев, я ожил, ощутил, что началась настоящая жизнь. Это для меня уже был рай. Нет хвостов, преследований, говори что хочешь, рисуй как хочешь. После советского режима это, казалось, уже такая была свобода, что уже мне и в Советском Союзе стало вроде неплохо, и Киев меня полюбил…

-…и деньги пошли…

-…и картины начали покупать. Кстати, первым моим покупателем был Юра Щербак. Еще в 68-м году он заплатил мне 30 рублей. Тогда я жил в мастерской одного художника и там, в подвале, выжигал даже керамику. Как не отравился, не знаю. Печь горела, а я еще красную от жара керамику вытаскивал, чтобы быстрее увидеть, что же получилось.

И вот что занятно… В институте я учился на отделении керамики, но это меня не интересовало, а когда появилась возможность экспериментировать, я это дело очень полюбил. Ой, хорошо пошло! Керамика была такая, что никакой технолог не понимал, как я это делал, а некоторые даже говорили, что это археологические находки. Взять хотя бы “Ярослава Мудрого”, которого я сделал в Институте теоретической физики… Петр Ефимович Шелест подошел, я ему показываю, а он: “Иван Степанович, а как оно у тебя такое старое получается?”. Я ему: “Секрет, секрет!”… Потом все шутили: “Если институт развалится и кто-то выкопает “Ярослава”, подумает, что это две тысячи лет в земле пролежало”. Вот куда завела меня тяга к экспериментам и к тому, чтобы открывать в себе неизведанное.

– Как же вы все-таки оказались в Соединенных Штатах?

– Пришло время, когда я решил проверить: а как, собственно, меня примут в мире. За границу меня уже не так тянуло, потому что и у нас появилась свобода. В 88-м году я поехал в Чехословакию. Посетил Пряшев, Брно, Прагу…

– Понравилось?

– Страшно! Параллельно отвез документы в Москву в австралийское посольство (у меня было приглашение). Виза пришла через полгода. Боже, лечу в Австралию, ни слова по-английски не зная… Беру картины – не помню, как их тогда оформляли, выпускали… В Сиднее работаю много, тяжко… Выставляюсь в украинской громаде… Сразу же все картины мои раскупали. Правда, недорого: мы, дескать, бедные. Я спрашиваю: “Как тут вообще художники живут? Можно прожить, рисуя?”. – “Ой, нет! – отвечают. – Тут так никто не живет”. – “А я буду!” – говорю. Я же самоуверенный, мир не знаю.

“Я хоть и дед, но дед гоноровый”

– Сколько стоили тогда ваши картины в Австралии?

– Самая дешевая – 300 долларов, а самая дорогая – 800.

Боже, какие я картинки привез туда файные! Как говорится, было сделано для себя.

Сколько я пожил там? Полгода! Получил приглашение в Канаду, но незадолго до вылета из Сиднея, гуляя с одним коллегой, набрел на галерею. Зашел…

Там принято себя предлагать – вот и я дал фотографии картин: мол, посмотрите, может, смилостивитесь. Когда я это показал и рассказал, что уже здесь попродавал, хозяин галереи (через переводчика) говорит: “Какой ты дурак! Как ты мог такие картины за так отдавать? Я предлагаю цену в 10 раз больше и через три недели делаю выставку”.

Эти три недели я… Пани Шухевич сказала: “Иван, это твой шанс, ты не имеешь права его упустить. Канада подождет, виза есть…”. Тогда я снимал флигель у редактора газеты “Вiльна думка” (это только звучит громко – человек сам издавал у себя дома газету, а сын ему помогал), но тут перешел жить в галерею. По-английски ни слова, жена у владельца немка, но я и по-немецки что в школе учил, все забыл. Ну когда едим, посмеемся, что-то такое изобразим… Я рисовал день и ночь, день и ночь – выставку надо делать…

Успех был большой, и действительно, половина картин была распродана по такой цене, как говорил галерейщик. “Ну, – думаю, – теперь у меня есть деньги!”. Вот тогда я глупость сделал огромную. Имея те деньги, мог купить в Киеве три трехкомнатные квартиры, иметь нормальную мастерскую – да все! А я, дурень, засомневался: “А буду ли жить в Украине?”.

– И поехали в Штаты…

– Так началась моя одиссея. Выставляюсь в Канаде, цены запрашиваю, как в Сиднее. Австралиец сказал мне: “Ни в коем случае не торгуйся, цен не снижай. Тебя уже запеленговали, ты вошел в этот мир – за тобою следят”.

“Спогади дитинства”, 1979 г. |

И вот большая украинская галерея на Блюре, в Торонто. Называю цены, а пан Шафранюк, владелец галереи, говорит: “Маєстро, так у нас же iще цiн таких не було”. Я ему: “Пан Шафранюк, але ж у вас i картин таких iще не було”. Ну, началось…

Знаете, я хоть и дед, но дед гоноровый. Потом уже он как бы сдался: “Назовите сносную цену – мы все картины ваши забираем”… Я руками развел: “Не могу, потому что у меня договоренность с Украинским музеем в Нью-Йорке”. А тот Украинский музей в Нью-Йорке – Господи, одно название. В старом доме несколько комнат: трошки вишиванок, трошки писанок, и один зальчик, где выставляют картины. Зато в Украине звучало: “Выставился в Украинском музее в Нью-Йорке”. Приезжаю оттуда, а здесь уже…

-…герой!

– Что вы! Директор Национального музея Романишин сразу предлагает устроить выставку, все аплодируют: “У Марчука в Национальном музее будет выставка, первая в Советском Союзе!”. Это после моего годового турне по заграницам… Ясное дело, пресса была, радио, разговоры пошли… Но я уже зацепился в Америке, хлопцы начали делать зеленую карту. Махнул рукой: “Делайте!”… Самая большая моя глупость…

Знаете, я Америке благодарен. Чудесная страна, которая дала мне возможность жить. Зачем я ей нужен? Подал печатные материалы, что вроде как выдающаяся особа. Другие зеленую карту выигрывают, а я по этой линии прошел. Потом встрепенулся, опомнился: ну что ж я буду в той Америке делать, елки-палки? И язык учить тяжко, и без него никуда…

– Сколько лет вы там прожили?

– 11. Жил сам по себе, абсолютно ни от кого не зависел. Не имел ни менеджеров, ни агентов, а картины покупали, и выставлялся понемногу. Но я жил не как американец, потому что не имел времени и стремления к этому. Мне просто нужно было рисовать, я одержимый… Я даже немного ходил на курсы по изучению языка, а потом сказал: “Буду немым художником, но времени на язык нет”…

– Никто вас не трогал, не говорил, что надо рисовать, где выставляться?

– Никто! Ничего!

– Иван Степанович, несколько лет назад вы показывали мне свои украинские пейзажи и говорили: “Смотрите, эта картина написана, когда я жил в Нью-Йорке, на седьмом этаже, эта тоже там”. Я удивился: “Как вы могли рисовать украинские хаты в нью-йоркской высотке?”. Вы улыбнулись: “По памяти”. Нет, честное слово, не могу понять, как можно по памяти создавать такие полотна?

– Запросто! Кто-то из мудрецов сказал: “Все свое ношу с собой”. Знаете, вся Украина у меня в душе, в голове, я буквально ношу ее на плечах. В Нью-Йорке действительно рисовал в основном “Голос моей души”. Перешел на большие форматы, новые краски, но тоска по Украине оставалась. И пошла целая серия волшебных украинских ночей.

Что может быть лучше, чем украинская ночь? В той же Австралии я часто смотрел на небо…

– Не та ночь, не те звезды?

– Совсем все другое. В Нью-Йорке луна все время глядела в окно, но никакого впечатления. То же в Канаде, в Европе… Самую большую, самую красивую я увидел в… Самарканде. Это было потрясающе, как синие купола Самарканда. Я стоял в пустыне, и вокруг не было ничего: только луна и купол неба!

– Вы это нарисовали?

– Нет, нарисовать это почти невозможно, просто оно сидит во мне, понимаете? Эту луну на земле не на что было спроектировать, там не было украинского села (смеется). Вот не было такої щемливої, душної, милої українскої ночi. Даже если нет хатки, вы зайдете в сад, в огород, в лопухи, и над вами луна эта. Вокруг все люди спят, нигде ни огонька. Яка таїна! Обычно мы говорим: “О, живой Гоголь!”. Эти звуки ночной тишины больше нигде не услышишь, только в Украине.

Когда приезжаю в свою Москаливку и стоят лунные ночи, я иду в поле, чтобы увидеть такой же купол, как в Самарканде. Это что-то неимоверное!

“11 сентября в нью-йорке я содрогался от страха. “боже, – подумал, – все, это конец”

– Живя у себя дома, вы не были счастливы, потому что не имели свободы. Живя за границей, не были счастливы, потому что была свобода, но не было Украины. После возвращения домой вы наконец почувствовали себя счастливым человеком?

– Я не знаю, как определить счастье, мне кажется, что мое счастье – это вечные муки. Плохие или приятные муки, но они постоянно меня сопровождают, это лейтмотив моей жизни и, возможно, мое счастье. Ведь именно когда я больше всего страдаю, во мне что-то рождается. Если я спокоен и удовлетворен, я никакой.

– Нет творческих озарений?

– Я не могу ничего родить! Почему Ирвинг Стоун написал о Микеланджело книгу “Муки и радости”? Все в искусстве идет параллельно: нет радости – нет мук. Оно, как композиция у Леже, должно быть построено на контрастах, и в этом моя жизнь.

Теракт 11 сентября в Америке я и видел, и пережил… Я весь содрогался от страха… Сразу представил последний день Помпеи, Хиросиму.

– Неужели все на ваших глазах происходило?

– Ну да. По стечению обстоятельств я вышел как раз на улицу, увидел дым и пошел на него. Это было в районе Сохо, который я хорошо знаю, – там все галереи. Я вышел на площадочку, откуда башни были видны как на ладони – они стояли, как две спички. Это была страшная трагедия, но и зрелище просто фантастическое. Представьте: падают огни с этажа на этаж, дым черный клубится, а небо чистое, голубое, и только один вертолет над всем этим адом летает.

– Вы не думали в тот момент о конце света?

– До этого не дошло, но ноги тряслись. Вы же учтите, что Америка такая страна, где люди страшно паникуют по наименьшему поводу…

-…даже от снега…

– Да, а тем более от самого крошечного теракта у них переполох небывалый. Привыкли хорошо жить…

-…и есть что терять!

– А тут теракт планетарный, мир еще такого не знал. Как в такую тихую гавань могла эта беда ворваться? Когда первый дом чуть-чуть, на пару градусов, наклонился и пошел вниз, такой крик раздался – аж земля застонала. Все побежали, и я тоже. Потом смотрю – второй небоскреб с антенной еще стоит. Но он недолго стоял, где-то минут 15-17. Я подпер столб и думаю: “Ну меня-то он не достанет – чего бояться?”.

…Вокруг шло безостановочное движение, все визжало, кричало, завывали сирены полицейских авто. Страшно! И вот смотрю я на башню: там высота здания метров 400 и еще 150-метровая антенна на нем стоит. Она наклонилась, и весь дом ш-ш-ш! – вертикально осел, сложился. “Боже, – я думаю, – все, это конец!”.

У меня на руках был авиабилет в Киев – вылет через неделю, а тут я узнаю, что самолеты не летают. День не летают, два… В Украине если несколько бортов в небе одновременно, это уже событие, а там постоянно в воздухе 40 тысяч самолетов, и все стояли на приколе, на якоре. На шестой день объявляют первый рейс в Европу. Боже, я примчался в аэропорт – все мертво. Помните в “Ревизоре” немую сцену? Никто ни с кем не разговаривает, настроение жуткое. Все и хотят лететь, и боятся…

Мысль одна: “Бежать домой!”. Страшно, а куда денешься? Над океаном как начало трясти – там же турбулентные зоны! В общем, я сказал себе: “Все, чоловiче, доста! Скiльки можна себе мучить?”. Когда самолет в Цюрихе сел, думаю: “Господи, уже Европа! Слава Богу! Отсюда даже пешком до Киева дойду”. И вот Борисполь. Только встал на землю – вопросы, вопросы. А я не могу говорить. Только когда привезли домой и выпили по чарчине, я расслабился: “Все, уже дома”. Каким же счастливым себя почувствовал! Но все это в сравнении, ведь раньше мне хотелось из этого дома бежать.

– А сейчас не хочется никуда?

– В Украине я уже третий год. За это время посетил Чехию и Голландию, но полетел в Прагу на неделю, а вернулся на три дня раньше. Полетел в Голландию на девять дней и доплатил 150 долларов, чтобы мне на трое суток пребывание там сократили.

К счастью, я дожил до такого времени, когда из дома не хочется бежать. Теперь наоборот – мне приятно здесь жить.

“Я жил наперекор всему, никто мне не помогал, только мешали”

– Иван Степанович, творческие люди, даже успев что-то грандиозное сотворить, как правило, всегда собой недовольны, им кажется, что они делают не то или плохо, что можно лучше. Ну а вы, достигнув в искусстве таких высот, довольны собой сегодня или нет?

– (Вздыхает). Я никогда не был собой доволен, но никому в этом не сознавался, всегда страдал от того, что не так живу, как должен. Вот не так! А как? Знаете, я ведь совсем непрактичный человек и жил все эти годы наперекор всему. Никто мне не помогал, только мешали, особенно в советские времена. Да и сейчас никто меня не опекает…

– Спасибо, хоть не мешают!

– Я должен бы жить совсем по-другому, но когда вхожу в мастерскую и смотрю на стоси картин, когда вспоминаю полотна, рассеянные по миру, теплее становится… Это единственное, в чем я доволен собой. Есть выражение: “Жизнь идет, а биография стоит”, так вот, чтобы удостовериться, что моя биография не стояла, я мысленно перебираю свои работы… Нужно время, чтобы картину сделать, а их у меня уже больше двух тысяч, и я смело, как Рембрандт когда-то, могу сказать, что недаром прожил жизнь.

– Классик сказал о себе: “Ай да Пушкин, ай да сукин сын!”. Сегодня вы можете сказать, что уже достигли в творчестве вершины, выше которой уже ничего нет?

– Что вы, это исключено! Вот я сравниваю себя, скажем, с Пикассо. Недавно посетил его музей в Париже, и когда посмотрел, что там выставлено, мне стало настолько грустно и неприятно… Этот мужчина, как говорят, бог искусства, на протяжении 50 лет держал фасон – был в центре внимания, на нем концентрировались все взгляды. Как ему это удавалось? Да, как я понял, до войны он открыл много интересного, и есть в его творчестве периоды, которые мне страшно нравятся.

Додати коментар